出南召县城向南二十五里左右,群山如黛处,忽见一山坡云蒸霞蔚,姹紫嫣红,那便是南召百亩梅园了。此地背倚伏牛山余脉,面朝河流,雨后初霁,西边五朵、青山隐约可见,天光水色皆作陪衬,独让千株梅花铺陈成天地间的绝色。

春寒犹峭的二月,我和朋友踏着晨雾寻香而至,但见朱砂点绛、绿玉凝烟、素雪堆云,恍若闯入一卷活着的《群芳谱》。入园处的“胭脂径”最是灼目。数百株红梅沿青石路蜿蜒,花瓣似揉碎了胭脂雪,又似美人指尖的蔻丹,将晨光浸得嫣红。工作人员持竹帚轻扫落英,笑言:“这是‘骨里红’,越冷越艳。”果然细看那虬枝,墨色枝干上裂痕如铁,倒衬得朱红花瓣愈发浓烈,恰似苏轼笔下“寒心未肯随春态”。忽有山风掠过,花雨簌簌而落,石径顿成红绡铺就的香毯。

转过九曲回廊,景象陡然清晰。百亩梅园中,白梅若千树堆雪。绿萼梅最是罕见,玉色花瓣笼着淡青花托,如冰雕雪砌,冷香沁骨。偶有早醒的蜜蜂撞上花蕊,绒毛沾了金粉,仿佛雪地里游走的墨点。此处最适合吟诵林逋的“疏影横斜水清浅”,池中倒影与枝头真花虚实交错,分不清是梅生水中,还是水漫梅梢。

南召梅园名不虚传。数十株绿梅隐于幽涧,花瓣竟如碧玉雕琢,日光穿过时泛起泠泠青辉。梅香是分层次的。红梅香暖,似窖藏多年的女儿红,沾衣便不肯散;白梅香冷,像月夜融化的冰片,随风潜入呼吸;绿梅香幽,恰如古琴尾韵,需闭目凝神方能捕捉。正午太阳渐暖,万千香气蒸腾交融,竟在园中结成一片香雾,游人行其间,衣袖皆染冷韵。走了一阵,顿感疲乏,我们就在亭子处歇息,到处游人如织,道路两旁停满车辆。有的看一会梅花,就近在山坡上薅起白蒿,俗话说“正月茵陈二月蒿,三月茵陈当柴烧”。有的女孩穿古装在此赏梅拍照,男女老幼或三五成群,或独自一人,打卡此处,梅花的缕缕香气沁人心脾,真是令人忘却人间烦恼。

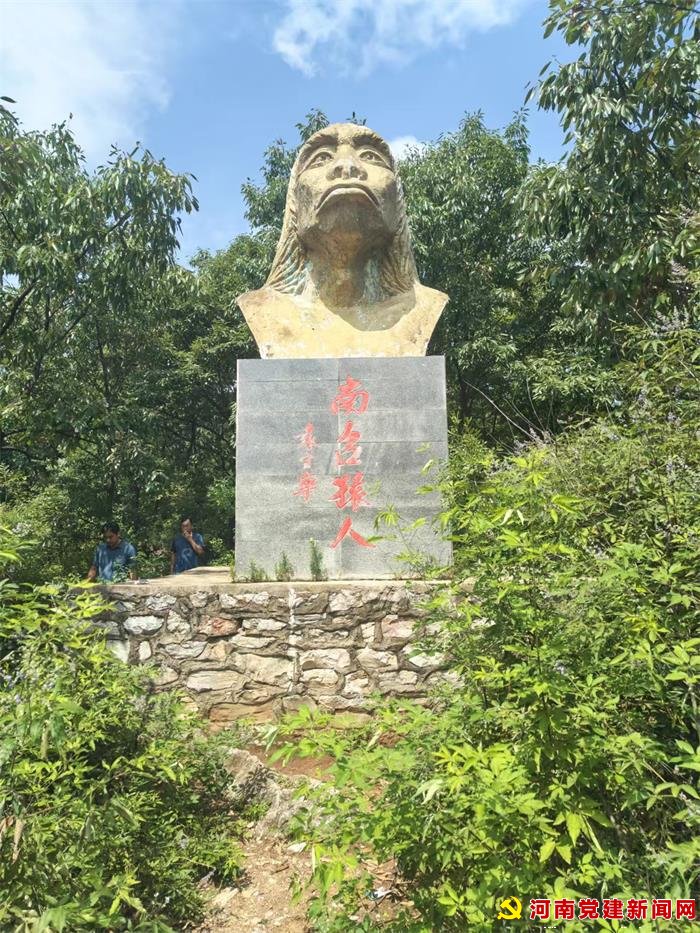

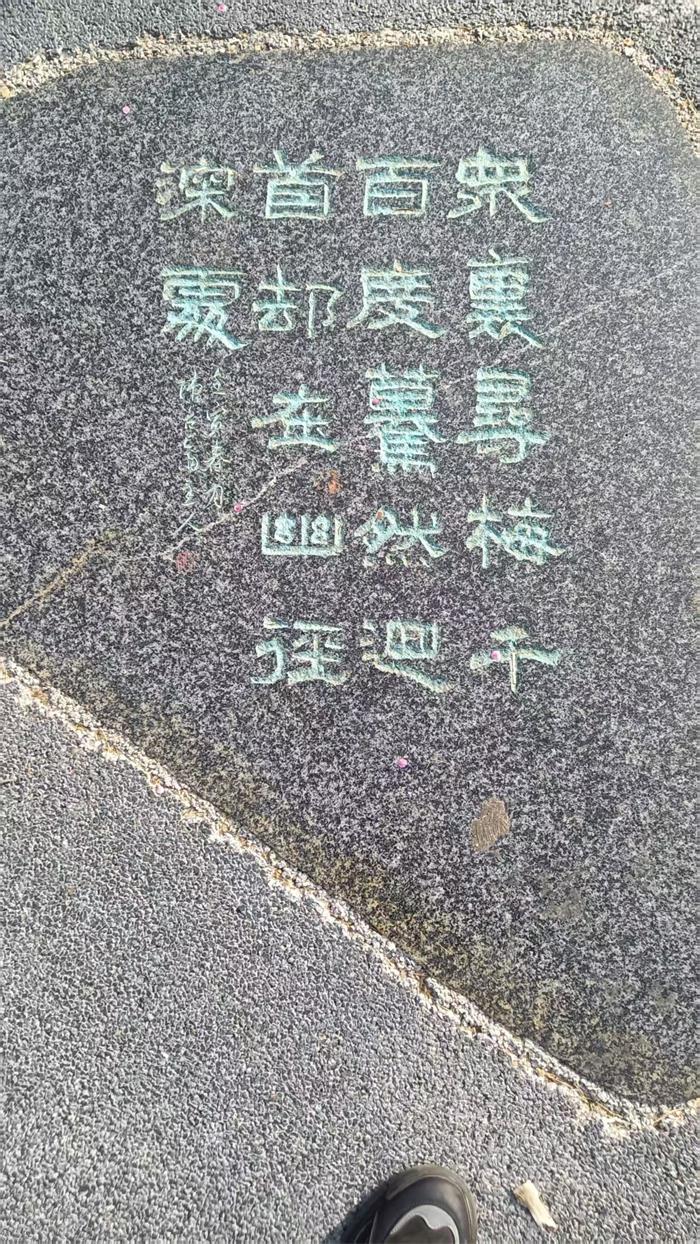

梅园多处在路上或石头上题有诗词,藏着另一重香气。咏梅石刻,字痕里仿佛渗着墨香与梅魂。王冕的“不要人夸好颜色”,姜夔的“香冷入瑶席”,斑驳石纹与苍劲笔锋交织,恍惚可见古人踏雪寻梅的孤影,大多是隶书或篆书,不易辨认。最妙是一块无字碑,一片素笺,不知等着哪位骚客以梅枝作笔,挥就天地文章。南召国储林工作人员说梅树喝的是山泉,嚼的是霜雪,苦寒愈甚,芬芳愈烈。语罢轻抚树干,如触碰老友脊梁。

暮色初临时,恰遇一群少年在梅园写生。宣纸上的红梅枝如铁画银钩,少女将笔锋一顿:“梅之傲,不在争春,在凌寒独醒。”这话让我想起文天祥狱中画梅明志,史可法扬州梅花岭衣冠冢——原来这满园花魂,早凝成华夏血脉里的一根硬骨。

如果夜间来此,会见奇景:白日紧闭的玉蝶梅悄然绽蕊,花瓣在月光中泛着银蓝幽光,如星河倾落枝头。暗香浮动间,似有古琴声自远山飘来,或许是唐人“梅梢月”的遗韵?老干嶙峋处绽开新蕊,犹如饱经风霜的修行者,在时光褶皱里淬炼出清绝的傲气,不与桃李争春色,却能弹奏生命的华章。疏影横斜处,暗香浮动时,人间始悟:真正的绽放,是让灵魂浸透风雪的重量,在寂寥处开出一树孤绝的月光。梅之魂从不在争艳,而在寂静中完成的绽放——就像那些在风雪里坚守的身影,孤独,却照亮了人间清寒。

归途回望,梅园已隐入山岚,但那抹傲立天地的清气,早随南风渗入万里春潮。想来千百年后,纵使沧海化桑田,这凌霜的精神,仍会如梅开梅落,岁岁年年。

(作者简介:石为璧,河南南召人,郑州大学公共管理学院硕士,南阳市作协会员,南阳市自媒体协会成员,南召作协理事,南召十佳通讯员,学国学,读诗词,做宣传,教过大学语文、英语、申论,足迹遍布南阳400余村,作品总浏览量已达6000万人次以上。)